損害保険ジャパン株式会社

なぜ損保会社が自社メディアでアウトドアを扱うのか──未来の顧客の「いざ」に寄り添う、長期的な関係構築

損害保険ジャパン(以下、損保ジャパン)は、会員制Webサイト「SOMPO Park」の新サービスとして「Logbum Camp(ログバム キャンプ)」を開始した。「計画から夢中になれるキャンプメディア」と銘打ち、キャンプの計画のヒントになる情報やツールを提供する。なぜ保険会社がキャンプのメディアを始めたのか。サービスの企画・開発を担当した損保ジャパンの佐藤寛己氏(マーケティング部 課長代理)、福﨑雅也氏(マーケティング部 課長代理)と、初期の構想段階から支援したADDIXの久保倉淳氏(ソリューション事業部 上級執行役員)、飯田速人氏(ソリューション事業部 CXプランニングユニット マネージャー)に、企画のプロセスと新サービスがもたらした変化などを聞いた。

ポイントやキャンペーンのみでは目指す関係性を構築できない

本日は損保ジャパンさんの新サービス「Logbum Camp」に関して、サービスの企画から開発に至るプロセスをお聞きします。佐藤さんと福崎さんはどのような立場で関わられているのでしょうか?

「SOMPO Park」を中心としたオウンドメディアの運営を担当しています。「SOMPO Park」はSOMPOグループ全体の見込み客を創出するという重要な役割を担っており、私の役割は、これまで接点のなかったお客様とつながるためにどのようなコンテンツが必要か、どのようなメディアに育てていくかといったことを考え、実行していくことです。

損害保険ジャパン株式会社 マーケティング部 課長代理 佐藤寛己氏

私の業務の半分は、佐藤と同じく「SOMPO Park」というプラットフォームを育成していくということです。同時に、一日自動車保険や海外旅行保険といったダイレクト加入型商品のマーケティングや、デジタルの広告やSEO、オウンドメディアを活用しお客様を保険代理店さんへ送客するリードマーケティングなどを担当しています。

損害保険ジャパン株式会社 マーケティング部 課長代理 福﨑雅也氏

「SOMPO Park」が作られた背景と、そこに新たなサービスを追加することになった経緯を教えてください。

保険会社である我々は、以前は代理店さんを介してしかお客様とつながる方法がありませんでした。直接お客様との接点を作るには自前のプラットフォームが必要だということになり、2019年に「SOMPO Park」を設立しました。

ただ、お客様とつながり続けるには魅力的なコンテンツが必要です。当初は「会員になれば景品が当たります」といったキャンペーンで登録者を増やすことに注力していたのですが、それだけではお客様との良好な接点を、長期的に維持していくことができません。さらに、ポイントや景品などのコミュニケーションは、接点を維持するために多大なコストがかかり続けてしまいます。

我々としては、会員登録していただくだけでなく、メールマガジンなどにも登録してもらい、まずは身近と感じてもらえる存在となりたい。そして、グループの商品やサービスの案内をしたいわけです。懸賞やポイントプログラムだけではそれが難しい状況にありました。特に一昨年あたりからは、「SOMPO Park」でお客様へのナーチャリングをやっていこう、そのためにはポイントプログラムだけではないコンテンツのあり方を考える必要があるね、といった議論がなされていました。

そんな中、キャンペーンに惹かれてではなく、「このサイトを利用したいからここに来る」というお客様が集まるようなキラーコンテンツを作りたいと考えるようになったというのが本取組の経緯です。

アウトドアのメディア運営とシステム開発、両方の知見を持つ会社が存在した

新たなコンテンツをADDIXさんと作ることになったのはなぜですか?

キラーコンテンツといっても、保険と全く関係ないものでは意味がありません。そう考えると、我々の一番大きな事業は自動車保険であり、自動車を持っている方々が特に必要とするサービスを作るのが良さそうに思いました。その中でもアウトドアというのは一番魅力的なものではないかと考えたわけです。

とはいえ、切り口も特に決めず、単にアウトドアのメディアを作っても他のメディアとの違いは生まれません。もう一歩進んだ、アウトドアレジャーをするときに絶対使われるようなコンテンツを作りたいと思いました。

そういうものは、アウトドアのメディアを運営しているような会社さんだけでは作れないだろうし、どうしようかと思っていました。ちょうどそんなタイミングで、上長からADDIXさんのことを聞きました。『ランドネ』や『PEAKS』といったアウトドアのメディアを出版していて、かつシステム開発もできる、そんな会社さんがあるとは想定してなかったので、その存在を知り、すごく興味をもちました。

なるほど、パートナーとしてぴったりだったということですね。ADDIXさんは、損保ジャパンさんの課題をどのように受け止めたのでしょうか?

先ほど説明されていたようなお悩みを聞いて、最初は「こんなのどうですか。あんなのどうですか」と、弊社のメディアの知見を活かせるアウトドアのアイデアを色々出しながら、課題の解像度を上げ、解決できる術を探っていました。

株式会社ADDIX ソリューション事業部 CXプランニングユニット 上級執行役員 久保倉淳氏

アウトドアというのは、損保ジャパンさんの中で決まっていたんですか?

絶対にアウトドアだとまでは決めていませんでした。ADDIXさんと一緒に検討を進める中で、やっぱりアウトドアがばっちりはまるよね、その中でも特にキャンプかな、という感じで徐々に狭まっていきました。そこから、キャンプのコンテンツがどのように保険と親和性があるのか、我々の目指すべき方向性と合っているのかということを整理し、部内に広めていったという順番です。

私がプロジェクトに参加したときには、キャンプで行こうという話になっていました。オートキャンプが好きな方の80%が車を所有しているという統計もあって、キャンプ好きな人たちをターゲットにするのは自動車保険のお客様との接点を作って代理店さんへ送客するという最終的な目的とも合うと感じ、ぜひやりたいと思いました。

長期的な時間軸で顧客接点を“継続的に温める”には

アウトドアという大きなテーマはありつつ、キャンプのコンテンツやサービスについては損保ジャパンさんとADDIXさんが一緒に考えていったんですね。

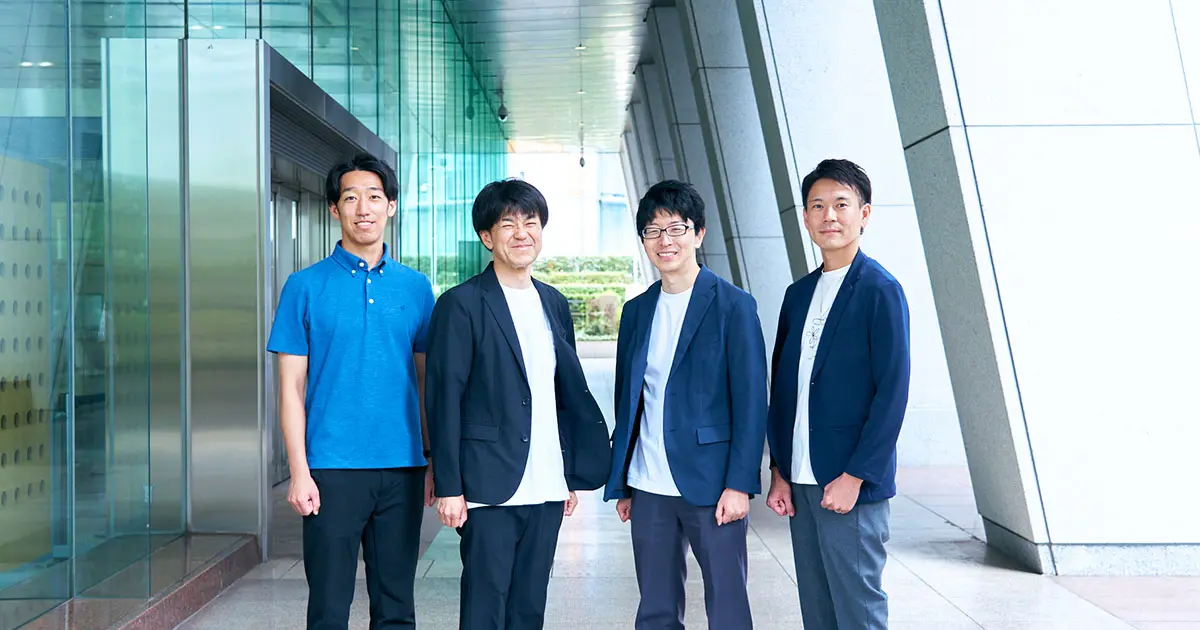

キャンプに行こうと考えた時に使ってもらえるようなもの、という発想で検討を始めました。最初は、キャンプに行くときの課題やニーズ、タスクなどをマインドマップに書き出しました。

今回使用したマインドマップでは、真ん中に「キャンプ」と置き、そこから「だれと」「どんな過ごし方」「体験するのはどこの場所」「実行への障壁」とテーマに従い思いつくことをマッピングしていく方法で進めてみました。最初に私がベースとなるものを作ってお見せし、佐藤さんや福﨑さんは勿論、今回のプロジェクトのメンバー全員に、キャンプについて頭の中で思い浮かぶことやものを書き出してもらいました。

実は私はあまりキャンプに行かないので、「虫が多い」とか「暑い」「寒い」といったキャンプに行かない理由を書き出しました。逆に佐藤は、キャンプに行く側の立場で感じることを書いていましたね。

次に皆さんそれぞれに作っていただいたマインドマップを合体させ、各要素の因果関係や相関関係みたいなものを見つけてブロックに分けていきました。そうすると、ブロック間の強弱や、ブロックの中に素養のあるサービスとなりそうな要素が含まれていることなど、色々と見えてきました。それを見ながら議論して、一番将来性が感じられたのが「計画」という領域でした。

はい。マインドマップを眺めてみると、キャンプをしている最中の課題を解決するためのサービスはすでにたくさんあることが分かったんです。逆にキャンプの計画段階に着目したものはあまりなく、差別化にもなりそうだと感じました。

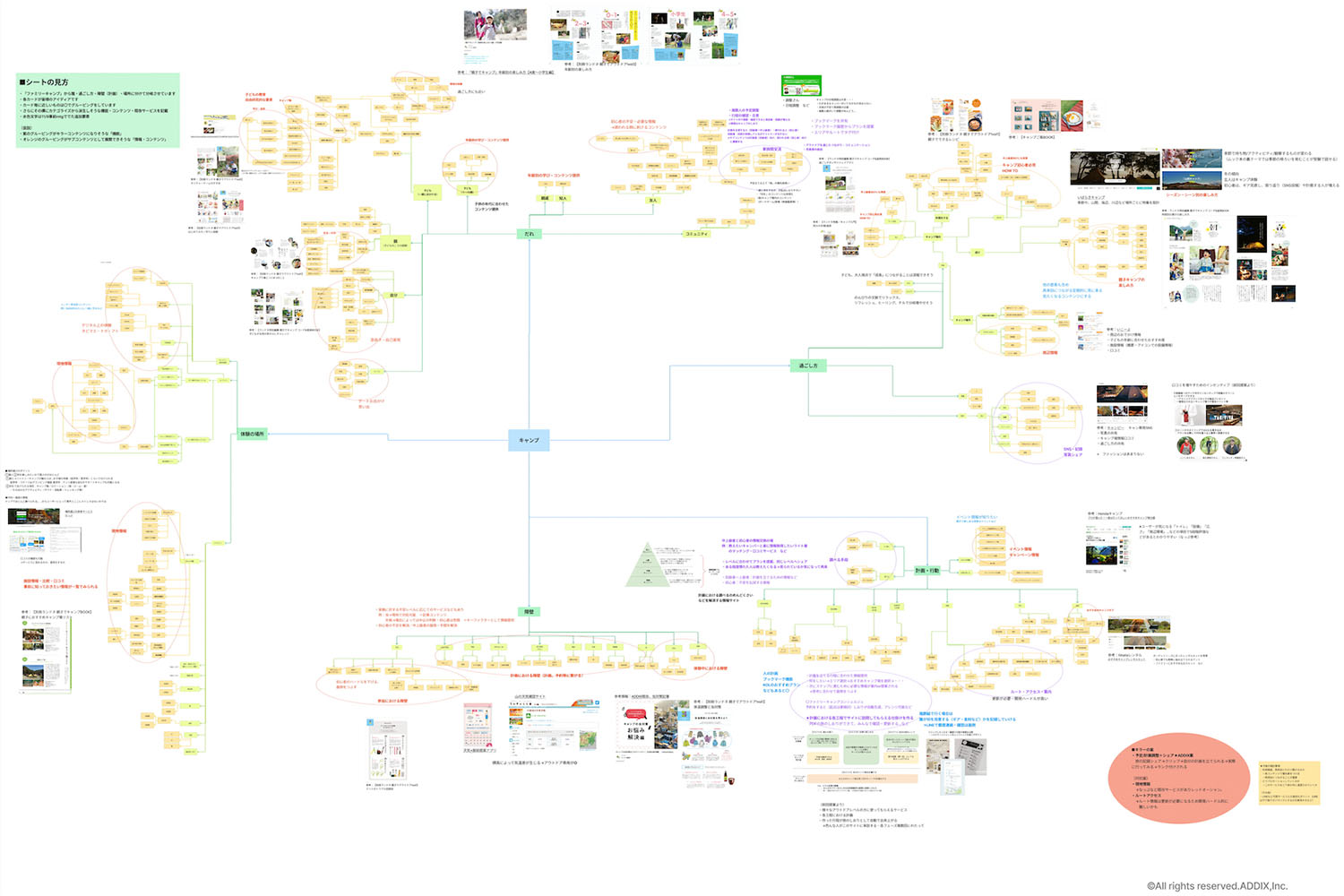

「計画」という要素に対しても、「情報収集」ですとか「ギアや食材の準備」「同行者との役割分担」など色々な課題があります。それらをマインドマップ上でグルーピングした上で、最終的にはカスタマージャーニーを作成し、キャンプの計画に必要なことを明らかにしていきました。

自分がキャンプに行くことを考えると、やっぱり計画の段階が大変です。やるべきことについて様々な情報を集めて整理し、自分のキャンプに反映していくという作業は、なかなかに面倒ですよね。

そんなとき、色々な人のキャンプの計画を見て、それを真似するという形で始められると良いのでは、というアイデアが出てきました。「僕のキャンプを見てください」という形でユーザーさん自身が情報をシェアし、それを見て他のユーザーさんがキャンプに行くというUGC(User Generated Content)型のサービスです。集客のためのお金をかけなくても、会員さんが会員さんを呼んでサービスが成長していくという構図もイメージできました。

未来の顧客の“いざ”のためにオウンドメディアができること

そんな初期の構想が固まった頃、ADDIXさんからキャンプの記録をテキストや写真で残して振り返りができるような機能を提案いただき、最終的なサービスの形が決まっていきました。

ADDIXさんは、それをどのように発想したんですか?

発想の段階で2つのことを重視していました。まずは「定期的な顧客接点」につなげられるかどうか。そしてもうひとつは「ユーザーがユーザーを呼ぶ」ということです。この2つをキラーコンテンツの定義として固め、「キャンプ計画・共有」を軸にしていくということが決まりました。そのうえで、社内でキャンプに詳しい人間にインタビューしたんです。うちは趣味でキャンプをやっている者もいますし、アウトドアのメディアを制作している者もいますから。

それで分かったのが、すでにキャンプをやり尽くしてきた人と、初心者で何から手を付けたらよいかわからない人と、レベルによってニーズもかなり異なるということです。そのため、レベルに合った計画をそのまま真似して自分の計画にできるという一連の流れを考えていきました。その上で、より使ってもらうための仕掛けとして、記録を残しシェアするという機能を考えたんです。

そこからは社内のコピーライターも交え、ログとアルバムをかけ合わせた「Logbum」というネーミングを考えるなど、サービスを尖らせていきました。

株式会社ADDIX ソリューション事業部 CXプランニングユニット ビジネスデザインチーム マネージャー 飯田速人氏

この提案をもらったときのことは、鮮明に覚えています。確かに計画の機能だけだとなかなか使ってもらうのが難しそうですが、振り返りができるとなるとすごく良さそうだと感じました。そうやって徐々に内容が具体化していき、一緒に作り上げているという感じがすごくありました。

ADDIXさんとは、一緒にアウトドアショーに行ったりもしましたよね。常に私たちに寄り添って提案をしてくれるという姿勢が感じられました。

何を作るかから一緒に考えていくという支援の形は、ADDIXさんではよくあることですか?

お客様に「こういうものを作りたい」という明確なゴールがあって、そこに向かって何をするかを検討するパターンの方が多かったですね。でも今回は、課題を共有していただくところから始まって、一緒に作りあげていくことができたプロジェクトだったと思います。

オウンドメディアゆえの難しさもあったのでは?

これがどうやったら保険につながるのかは、常に課題です。とはいえ、保険というのはこちらがいくらお勧めしてもすぐに売れるものではありません。逆に、自動車を買う、家を買うといったタイミングには自然と検討してもらえる商品です。その時に至るまで長く接点を維持したいんですよね。そのために、私たちのオウンドメディアはお客様が自分から使いたいと思い、使い続けてくれるようなものであるべきだと思うんです。

確かにすぐに売上に結びつくものではないのですが、続けていくには「何のための」を明確にしなければいけませんね。例えばブランド力の向上も効果のひとつです。まずはアウトドアやキャンプという領域で損保ジャパンとしての旗印を立てることができればと考えています。

社内のキャンプ好きがサポーターとなり、社内に浸透

「Logbum Camp」という施策の以前と以後とで変化を感じますか?

計画の機能はローンチされたばかりなので、顧客との接点という意味ではこれからです。ですが「SOMPO Park」を運営する側の意識は結構変わりました。これまで、コンテンツを見てもらうにはポイントというフックが必要だという意識がありました。でも今回は、サービスそのものの魅力でお客様を引っ張ってこようとしていますから、関わっているメンバーのモチベーションも上がっています。

それに、損保ジャパン様の500人以上の皆さんがサポーターとして参加されていますよね。

サポーターですか?

はい。「Logbum Camp」をローンチするにあたって社内イントラ上で「キャンプやってる人、集まって」と呼びかけたんです。1週間で440人程集まって、どういうプロモーションをしたらいいかなど、かなり積極的な意見交換が始まりました。

社内外へのインフルエンサーになってくれそうですね。

はい。開発やプロモーションに関わってもらうことで、オウンドメディアの意義や本質も理解してもらいやすくなると思います。

なぜ「SOMPO Park」や「Logbum Camp」をやるのか、そこをしっかり伝えた上で、損保ジャパンのデジタル戦略を共有し、現場の皆さんに役立つサービスにしていきたいですね。

「Logbum Camp」の機能や企画のプロセスは、他にも展開できそうですね。

我々のグループは、ウェルビーイング事業に力を入れており、次の柱にしていこうとしています。「SOMPO Park」も、年齢を問わず誰もがいきいきと過ごすために役立つ場にしていきたい。その際に、ユーザーの力を借りてサービスを拡大させていくUGCという形が応用できるかもしれません。

まずは「Logbum Camp」を成功させることが重要です。保険とは一見関係なさそうなサービスに踏み込むことで保険につながる好循環を生み出すことが分かれば、サービスの幅も広がっていくと思います。

そうですね。今後のサービスの発展、楽しみにしております。