ヤマハ発動機株式会社

ヤマハ発動機がオウンドメディアをつくったワケ(前編)──販促起点ではない、顧客起点のブランドコミュニケーションとは

クライアント課題

- 若年層のブランド認知低下

- 自社アセットの蓄積

- 点ではなく線でのターゲットコミュニケーション

ADDIXの創造

- ブランドと若年層のタッチポイントの設計

- コンテンツを発信・蓄積できる場

- ターゲットインサイトに寄り添ったクリエイティブ

若年層向けPRのためのオウンドメディアという“場”

世界的に活躍するグローバルメーカーであるヤマハ発動機。企業初のオウンドメディアになりますが、立ち上げの背景を教えてください。

ヤマハ発動機の創業は1955年、日本楽器製造(現ヤマハ株式会社)からモーターサイクル製造部門を分離・独立させるかたちで「ヤマハ発動機株式会社」が設立されました。今では、パワートレイン技術や制御技術などを核とし、二輪車や電動アシスト自転車などのランドモビリティ事業の他、ボートや船外機などのマリン事業、半導体製造装置などのロボティクス事業、さらにはファイナンス事業など、180を超える国や地域でさまざまな事業を展開しています。一方、連結売上高の約9割は海外が占めており、国内の割合はわずかです。

ヤマハ発動機株式会社 企画・財務本部 コーポレートコミュニケーション部 広報グループ マネージャー 岩崎慎さん

そうした中、若年層からのブランド認知度が低下していることが課題でした。20代にバイクメーカーについて聞いたある調査では、その約半数が「知らない」と答えているんです。売上の比率は海外が高く、日本ブランドとしてこれからのユーザー獲得、あるいは人材確保を考えたとき、国内の若年層向けPRをしっかり行っていかなければ…と思ったのが最初の動機です。

若年層向けPR自体は、これまでもさまざまな取り組みを行ってきました。たとえばアパレルメーカーだったり、キャンプやサウナのようなアクティビティだったり、メディアはもちろんのこと、若年層に届くかたちやコンテンツを我々なりに考えて発信してきましたし、おかげさまでよいコラボレーションをさせていただけたと思っています。

でも、そうしたある意味で「点」の施策、言い換えれば瞬間風速が高いようなものって、いつか止んでしまうんですよね。施策を継続させていくことはもちろん大事ですし、今後も実施していきますが、僕たちとしては、ヤマハという風を「線」として感じ続けていてほしいなと。

ヤマハ発動機株式会社 企画・財務本部 コーポレートコミュニケーション部 広報グループ 主務 小野寺廉さん

またもうひとつ、そうした資産やチャレンジを企業として蓄積しづらいという課題もありました。何かをすれば記事や動画などとして残りますが、ヤマハ発動機という箱の中には、そうした異業種との「点」の取り組みが実はあまり残らない。もちろんそこでできた異業種との関係性は続いていきますけど、せっかくつくったもの、発信したものですし、企業として自分たちのフィールドにも残していきたいなと。そこで考えたのが、オウンドメディアという“場”をつくることだったんです。

接点のないターゲットとの間に見出した“トキメキ”という共通点

若年層に向けて、点ではなく線でタッチし続けるオウンドメディアとは?当初からイメージがあったのでしょうか?

これまでの経験から、たとえば「バイクっていいよ!」とこれまで通りの楽しみ方を軸としたコミュニケーションだけでは伝えたい価値観や自分たちらしさが満足に通じないことはわかっていました。ですから、若年層の価値観や行動を見つけるインサイトリサーチを重ねました。

すると、彼らは身近な友人や仲間に憧れを抱いていることが見えてきたんです。バブル世代は有名人や派手な趣味への憧れが強かったけど、彼らは等身大の日常の中で充実した時間を過ごすことに価値を見出しているんですね。

一方で、情報に常に触れながらネットワークも持っているけれど、日々の忙しさや今いる仲間以外と知り合う機会があまりなく、アクティブなことをしてみたい・チャレンジしてみたいと思いつつもそうなれない側面ももっているようです。だから、僕らがつくるオウンドメディアは、等身大の日常に共感できるものにしたかったし、何かにチャレンジしてみたい彼らの一歩を後押しできるような存在にしたかった。

オウンドメディアだけでなく、タッチポイントとしてSNS、中でも若年層向けということでInstagramは必要ではないかと考えていました。とはいえ、僕らはオウンドメディアをつくったことがなかったので、はたして何をどう表現していけばいいのか…と悩み、そこでADDIXさんに相談したんです。

ローンチが2024年1月、その1年前くらいにお話をいただきましたね。いろいろな想いの詰まったオウンドメディアということで、企画段階から密にコミュニケーションをさせていただいた記憶があります。

岩崎さんのおっしゃるとおり、メディア運営の実績から、ある意味で“一方通行な発信”がユーザーに刺さらないことは理解していました。ヤマハ発動機さまの想いを守りつつ、継続していけるかたちをめざすには、メディアとしての土台=コンセプトをしっかりと固めなくてはいけない。そこでコピーライターの喜多に相談したんです。

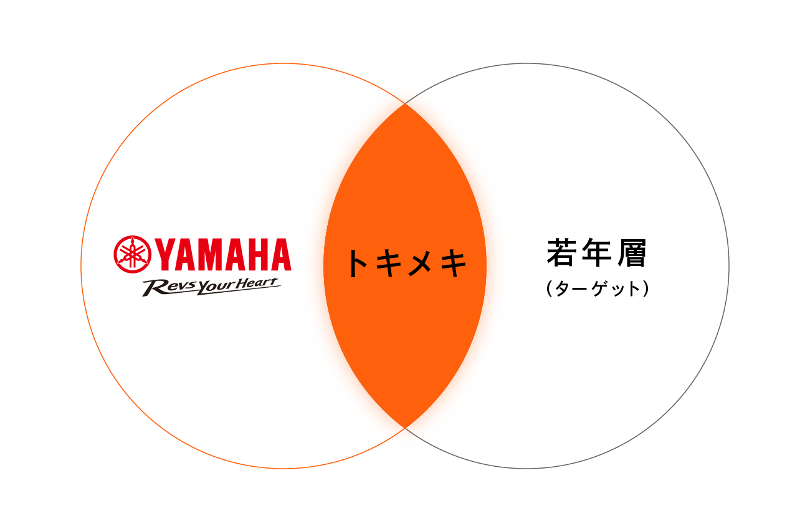

まず考えたのは、本当に「若年層とヤマハ発動機の間には距離が生まれてしまっているのか?」ということでした。この前提を問い直してみたんです。

ヤマハ発動機さんのインサイトリサーチによれば、若年層はモノより彼らなりのコトを楽しんでいる傾向があることがわかりました。また、情報があふれる現代においても、自分が興味関心を持ったある特定領域については、爆発的に知識を身につけています。

ときに“Z世代”などと一括りにされることもある彼らですが、実際は十人十色のライフスタイルの中で、それぞれの幸せを見つけているんですよね。

この熱量のようなものは、ヤマハ発動機という企業や製品にも通ずるものがあるのではないかと直感しました。

ヤマハ発動機さんは「感動創造企業」という言葉を企業理念にされています。「移動」する乗り物をつくるメーカーだけど、そこでつくっているのは「感動」であると。僕はこの考え方が本当に素敵だと思っているのですが、まさにこうしたブランドのマインドにこそ、若年層が共感できるポイントがあるのではないかと思いました。

こうして、若年層とヤマハ発動機の間に「感動」という共通点が見つかり、それを言い換えた「トキメキ」という言葉が、オウンドメディアのテーマになっていったんです。

若年層のライフスタイルに関するリサーチから、若年層の憧れるスタイルは「自分の好きなことに囲まれること」と推測。ヤマハ発動機のブランドスローガン「Revs Your Heart(心躍る瞬間)」との共通点として「トキメキ」を定義した。

ヤマハ発動機がつくる感動と彼らの間で紐づく何かがあるかもしれない、ということですね。僕らからは出なかったキャッチ―な発想でしたけど、この「トキメキ」という言語化によってお互いの認識やオウンドメディアにかける想いを握り合えた気がしましたね。

「若年層の共感を獲得できるオウンドメディア」というのは、特定のモノやコトが中心にないむずかしいテーマでした。結果、メディア名としては「HATSUDO」に決まりましたが、コンペでは「トキメキ発動機」という、やや攻めた名前も提案しましたよね。

いろいろな提案がある中で、一番衝撃的でしたね。

今だから言えますけど、岩崎以外、実はみんな反対だったんですよ(笑)

そうだったんですか!?(笑)

いや、トキメキって…と思ってました(笑)今考えると、あの課題整理とアイデアがとてもよかったし、間違ってなかったなと思います。

ブランドに人格を持たせながらクリエイティブにこだわる

「トキメキ」というコンセプト設計のあと、どのようにオウンドメディアをつくり上げていったのでしょうか?

若年層に届けるためのクリエイティブにこだわりました。これまでのセオリー通りにやると、たとえばバイクなどを使った「これまでの」コト提案に寄った世界観になってしまいがちですが、意見を出し合いながら、そうならないバランスを心掛けています。

土台のコンセプトはできました、では具体的にアウトプットを…という段階で、細かなすり合わせができていないと、内容やトンマナがちぐはぐしてしまうこともあります。メディアとしてどういうものを扱うか、それをどのように見せていくのか、いいものとダメなもののラインはどこなのか、ブレストやワークショップを何度も繰り返してすり合わせましたね。

たとえば仕事帰りの道で桜を見かけてふと立ち止まる、ということが僕にはあるんですが、若い人にだって同じことがあると思うし、それこそトキメキと呼んでいい。バイクで気持ちよく走るのももちろんいいんですけど、それだけじゃなく一歩外に出てみることで身近でも出合えるさまざまなトキメキ、それが発動する瞬間を「HATSUDO」では表現していきたいね、と。

オウンドメディアに「人格をもたせる」ということですね。こういうことに共感するとか、こういうものを見てみたいという人格が見えるメディアにすることがとても大切で、それがそのままページやInstagramのデザイン、記事や写真のトンマナ、あるいは今後「HATSUDO」で何かをするときの軸になっていきます。

提案時の実際のカンプとFIXデザイン。ロゴやキーカラー、デザインイメージ(XD)、コンテンツ案などを制作。

ただ若年層向けに、というアバウトなディレクションを行ってしまうと、ブレたりコントロールしきれなかったりして、最初はそれっぽく見えてもいつかきっと崩壊してしまいます。限界を決める枠ではなく、いつでも戻ってこれる軸をいっしょに定めるというのは、オウンドメディアはもちろん、クリエイティブをつくるうえでとても重要なポイントです。

あとは、ただ僕らのオーダーを受けて制作するのではなく、ヤマハ発動機側に立ちながら一緒につくり上げてくれるスタンスというか、我々も含めて1チームで臨める体制を組んでくれたのがよかったですね。

その点は僕らにとっても有難い環境だと感じています。希望やダメ出しはハッキリと伝えてくれつつも、こちらの意見もなるべく尊重して、許容したりチャレンジさせてくれたりする。クライアントさまではあるのですが、まさに“「トキメキ」という共通点に向けて進むひとつのチーム”という感覚でお仕事をさせていただけるのがうれしいです。

「HATSUDO」がめざす理想の在り方とこれから描く未来とは

ローンチから1年が立ちました。これからの「HATSUDO」の展望をお聞かせください。

いろいろな議論を今後も続けていきながら、より多くの若年層に「そういうのあるよね」という共感や発見を届けていきたいですね。その先できっと、僕らがふだんバイクやボートなどを通じてつくっている感動も伝わるんじゃないかなと。業界とかメディアとかの垣根を超えてどんどんチャレンジしていきたいし、オウンドメディアの立ち上げはその始まりにすぎないのかもしれないと思っています。

手探りで始まったオウンドメディアでしたが、「トキメキの発動」というコンセプトの可能性をつねに見つめながら、今後も続けていくべき骨格を固めることができた1年でした。次の1年は、タッチポイントとしてのInstagramをいかに活性化させるかですね。これまでどおり企業感を出しすぎないバランスで、若年層にとって心地よい風を吹かせることができるかどうか。広報としては大変な面もあるかと思いますが、同時に楽しみでもあります。

すばらしい企業理念のもと、それを体現するオウンドメディアづくりに携わることができて光栄でした。トキメキという言葉自体はありふれたものかもしれませんが、ヤマハ発動機がつくり上げる感動とともに、新たな意味、新たな価値として届けていきたいですね。

ヤマハ発動機さまとは、このプロジェクト以外にも若年層向けPRをやらせていただいていますが、今後は「HATSUDO」を各アクションのハブとしても機能するプラットフォームのような存在にできたらいいなと。「点」から「線」へ、そして「面」として見せ続けるイメージですね。と勝手に考えていますが(笑)、ヤマハ発動機というすばらしい企業をもっと知ってほしいと僕自身が強く思いながら携わっていますので、引き続きよろしくお願いします。

ヤマハ発動機株式会社について

静岡県磐田市に本拠を構え、パワートレイン技術、車体艇体技術、制御技術、生産技術を核としながら、二輪車や電動アシスト自転車などのランドモビリティ事業、ボートや船外機等のマリン事業、半導体製造装置などのロボティクス事業、ファイナンス事業など多軸に事業展開。世界30ヶ国・地域のグループ140社を通じた開発・生産・販売活動を行い、企業目的である「感動創造企業」の実現に取り組む。